【特別寄稿】 チェルノブイリが語るもの

中筋 純

民俗学者の宮本常一は初めての場所をフィールドワークするときには小高い丘に登って調査の場を俯瞰することから始めたという。

山や平地、河川や海が織りなす地形、それらと隣接する街や農地といった人の営み、そして吹く風の向きや匂いまで、俯瞰することで得られる人と土地との関わりの情報はたくさんあるはずだ。

私は写真家である。

実は写真家も高い撮影場所を探す習性がある。写真は光を封じ込める表現だ。その場所の光を読み、放たれる色彩を感じるために俯瞰する。そしてその光に覆われる気配を感じるために。

「太ったものは脂を欲しがる〜近代の難破船〜」

その気配を全身で感じたのが、今をさること17年前、2007年の秋に訪問したチェルノブイリ30キロゾーンだった。事故から21年間、無人と化したかつての原発城下町、プリピャチの街を彷徨った。通訳、ドライバー、ガイド兼監視役のウクライナ人の大男たちと、窓ガラスにひびが入り、しばし黒煙を吹く今にも壊れそうな旧ソ連製LADAに乗り、かつてのユートピア都市の亡骸を彷徨った。

プリピャチでの行動は厳しく管理されているのだが、ここはウクライナ流にクリブナ(ウクライナの通貨)を握った手で握手さえすれば、監視役の目は見えなかったことになる。そうして崩落危険のため立ち入り制限がされている街外れの16階高層アパートの土埃と瓦礫が堆積した階段を息せき登り屋上に出た。

そう、きっとこの場所がプリピァチの街を、そしてチェルノブイリ原発事故を俯瞰できる場所になるだろう。その予感は的中した。

季節は10月下旬。あと2週間もすれば北極圏から伝たい風が吹き始め、長い冬が始まるという季節。事故前は整然と植えられたという街路樹のポプラは剪定されることもなく奔放に枝葉を伸ばし、またその実生があたり一面に子孫を繁栄させ黄金色に輝いている。それは冬を迎える前の一瞬の光。街の亡骸の間隙から放たれる眩いばかりの光の先には、チェルノブイリ原発の建屋が遠望できる。その姿はまるで光の海を漂流する難破船のようだ。

私は、商業写真家として生計を立ててきたが、それと並行して日本国内の様々な産業遺構を撮影してきた。産業遺構には人の営みの様々な時間が封印されている。それらは戦争やエネルギー革命、はたまたバブル経済といった時代の流れが幾重にも重なった時間の層でもある。その層が差し込む自然の光により解き放たれる瞬間、すなわち封印された時が放つ気配のようなものを写し込んできた。

ただ、眼前に広がる光景からはいつもと違う気配を感じた。時間の層の厚さが全く違うのだ。「時代」で括られるような断片的なものではない。約3億8500万年の進化の歴史をもつ植物(種子植物)群が、たかだか700万年の歴史しかない我々人類が築き上げてきた文明、その佳境とも言える「近代」を飲み込まんとする姿。そしてその先の漂流する「近代」の難破船には地球創生の記憶を有する核物質の残骸が静かに眠っている。この光景は地球46億年の時間の層かもしれない。

「太ったものは脂を欲しがる。」

わざわざ三脚持ちに階上まで同行してきたドライバーのセルゲイが原発建屋を指差してふと呟いた。ウクライナではよく食されるサーロ(豚の脂身の塩漬け)をたくさん食べて太った人間は無限にサーロを食べたくなる。転じて「足るを知る」という意味の諺らしい。

膨張する近代文明は人間の欲の膨張と歩調を並べ、宇宙誕生の膨大なエネルギーを手中に収めようとした。だがその結果、行き着いた姿が眼前にある。かつては原発で働いていたものの、30キロゾーンに隣接した小さな村で家族と暮らす彼は、家族がいて小さな畑があって、森で猟をして川で魚が釣れればそれで十分だという。東京に比べ随分と控えめな首都キーウの街明かりでさえ彼にとってはまぶしすぎると。

発電所の入り口に掲げられた、プロメテウスを表現した大きな彫刻作品が西日に赤く輝く。果たしてこの難破船の行く末はどうなるのであろうか? 我々はまだ脂を求め続けるのだろうか? 光に覆われたその光景の奥深くに感じる気配、そこに滔々と流れる時間の層をあぶり出すために季節を変え何度もチェルノブイリに通うことになったのはいうまでもない。

地下に眠る証言者

チェルノブイリの立ち入り禁止ゾーンを訪問するには、入域許可証はもちろんのこと随行ガイドと称した監視役が必要だ。彼らはゾーン内の放射能汚染に関して知識が豊富で、訪問者は彼らからの入域のガイダンスを受ける。ガイダンスは原発事故により放射能がどのように拡散しフォールアウトしたかを地図を用いての解説に始まって、放射能の基本知識、またそれを防御するための手洗い、不用意に草地に入るな、土やコケを踏むな、飲食排便をするな、などゾーン内での禁止事項など多岐にわたっている。

私が写真家だとわかると、膝をついたり寝そべって写真を撮るのはご遠慮いただきたい、撮影後の三脚は足の先端部を拭くように、とかなり厳しい口調。実際、ゾーン内30キロや10キロに設けられた検問所では表面汚染を測定する測定機器を通過しなければ域外に出ることはできないし、チェルノブイリ市内を始め発電所付属の食堂も入り口に測定機器が設置されている。ウクライナといえばその辺はもっと雑なイメージがあったのだが、

「それは、あなたの命のためです!」

ガイダンスはそのセリフで締めくくられた。

事故発生から二十年以上経過しているものの、放射能汚染はまだまだ健在のようで、チェルノブイリ市から発電所に近づくにつれ、道路の両脇のなんの変哲も無い草地に警告標識が増え、線量計のアラーム音の小刻みさも増してくる。

事故直後、大量のフォールアウトで植林された松が赤く枯れたことから名付けられた、通称「赤い森」を通過する時は、線量計の刻みに同調するかのように車の速度は上がっていった。

「まだまだ放射能の問題は解決していません!」

彼らの言う通りプリピャチを始め周辺の村々を訪ねている時も、線量計は手放せない。汚染瓦礫撤去に使い無造作に放置された重機のカニ爪、同じく汚染瓦礫や枯れた木々の埋葬地など、ホットスポットの「名所」となっている場所もあれば、市内墓地の撮影時には新たなホットスポットが見つかり管理事務所に報告することもあった。

「病院の地下室のどこかに原発事故火災の消火にあたった消防士の衣装が放置されていると言う噂があります。一緒にリサーチしませんか?」

ゾーン訪問も回を重ねると現地スタッフと気心も知れてくる。4度目の訪問時、老齢のガイド、ニコライからこんな提案があった。

訊けば事故処理に当たった原発所属、プリピャチ市、チェルノブイリ市の消防隊員が急性放射線障害でプリピアチ市の中央病院に搬送。衣装の表面汚染が酷く、脱がせた衣装一式を地下室の物置に放置したと言う噂がある。ガイドはそろそろ退役するので最後に噂の真偽を確かめておきたいと言うことだ。

消火活動で命を落とした30名の消防士の話は、チェルノブイリ事故の悲劇として有名な話ではあるが、彼らの遺品が今も地下室に放置されているとは衝撃的な話であった。無理もない、事故翌日にプリピャチ市は全市民が強制避難になったのだから、、、。

放置された病院は鬱蒼とした森の中にあり、3階建ての建物は数ブロックに分かれた複雑な構造になっている。地下室へ向かう階段は無数にあり、崩れ落ちた壁、破れた窓から舞い込んだ長年の落ち葉の層、そこに雨水が溜まりぬかるみ、魔窟への入り口のようだ。階下はもちろん光もささず、懐中電灯の明かりだけが頼り。我々はあてどもなくさまよった。

3箇所目の階段を降り始めた時、線量計の警報音のピッチのインターバルが短くなってきた。ひょっとしたらここかも知れない。階下に下り暗い廊下をおぼつかなく歩き地面を照らすと、ヘルメット、靴、消防で使うノズルのような器機が散乱し、やがてどん突きと思われる小部屋を照らした瞬間、その部屋の床一面に衣装が散乱していた。事故後、誰かが侵入したかどうかは定かではないが、この散乱具合から当時の混乱の様相が如実に伝わってくる。そして、この衣装を着ていた消防士が落命し、今はモスクワの墓地で鉛の棺で眠っていると考えると、私の両手はカメラを構える前に思わず合掌せざるを得なかった。落ちていた靴に線量計を近づけると、今までに数値は一気に跳ね上がり、1332μSV/hという今までに見たことがない数値が暗闇の中に浮かび上がる。

後日、キーウの国立チェルノブイリ博物館アンナ・コロレフスカ副館長のご紹介で1名の消防士に会うことができた。病院地下室の様子をはじめ落ちていた衣装はじめ残留物の画像をお見せすると、

「これはまちがいなく我々が着ていた衣装です。火災現場に突入するときの『戦闘服』と呼ばれていたものです。あの時私も発電所の屋上で消火活動に当たっていました。火災の高温で屋上に塗られていたコールタールが溶け出し足が沈んでいくのです。無我夢中でした。でも、しばらくして気を失って、気がついたらモスクワの病院にいました。私は一命をとりとめたのですが、同じく消火活動をしていた兄は命を落としました。無念でなりません。」

散乱した「戦闘服」、靴底から放たれる高線量の放射線、、、病院地下室の様相は、事故当時の混乱と、失われた人命、そしていまだに消えることのない放射線、すなわち原子力災害の恐怖を克明に伝える証言者なのだろう。

生きると言うこと

LADAはサスペンションを歪ませながら森に中の道を走る。大木が屋根を貫いた廃屋、森の中で苔むす独ソ戦戦勝記念碑、添えられた造花がまだ新しい墓地、朽ち果てたバス停、そして教会、、。車窓からはかつての村の営みが伺える。チェルノブイリ立入禁止区域にあったのは、原発城下町だけではない。遥か昔からポレーシェと呼ばれるドニエプル川の支流、プリピアチ川の低湿地帯には大小様々な村があった。原発事故発生後、この村々の住民も随時避難の対象となり、原発から30キロ圏は鉄条で囲まれることになった。

車はやがて森をくぐり抜け小さな草原に出る。あちらこちらの小さな家の煙突からは煙が出て、畑には作物が実り、井戸の脇には新しいバケツがかけてある。電柱の上に巣を作ったコウノトリのカップルが異邦人の来訪を見つめているようだ。私たちは、油、石鹸、チーズやサーロを手土産にこの村に住むご老人宅を訪ねた。

サマショール 。

ウクライナ語で勝手気ままな、自由奔放な人と言う本来の意味は、政府の立ち入り禁止命令に背いて我が故郷の村での生活を選択した人たちのことの総称だ。木造の平屋の可愛い家の周りには立派な花壇があり、季節の花が咲くのだろう。畑には旬の野菜がたわわに実っている。まるでおとぎ話の世界のようだ。

「ようこそいらっしゃい!」

陽気な声で我々を出迎えてくれたのはハンナ婆さん。空色のスカートに真っ白なシャツとプラトーク(頭に巻く布)はまるでウクライナの空のようだ。家の中はペチカを中心に壁一面に家族の写真が飾られ、電化製品といえば小さなテレビと冷蔵庫があるくらい。挨拶もそこそこに早速振舞われた自家製蒸留酒のサマゴンで杯を交わしながら身の上話を伺う。訊けば原発事故の後、避難先の生活に馴染めなくて帰村した当時は140人ほどの村人がいたそうだが、今は8人になってしまった。男衆がいないので薪割りなどの力仕事は福祉関係の職員や森林警備隊がやってくれるのだとか。隣の友人も病気がちだしこの先どうなるか心配だ、、。子供達はキーウに帰ってこいと言うが、大きな街は窮屈でね、畑もできないし、、。

婆さんは手招きして、世界一美味いものを食わせるから外にこいと言う。連れて行かれた畑には旬のキュウリが鈴なりだ。これを食え!ともがれたキュウリは小ぶりだがみずみずしさの中にしっかりとした味がある。隣には収穫期を迎えたジャガイモの畝が連なる。今年はコロラド羽虫に葉を食われたのだが、まずまずの出来だと言う。ばあさんの年輪が刻まれた太い10本の指が土に突き刺さり、黒土をかき回したかと思えば両手にいっぱいのジャガイモが姿を現した。

「これで冬は越せるな!」

婆さんは天を仰いで微笑んだ。

彼女たちの暮らしは、家畜を飼い、堆肥を作り、畑を耕し、森で木の実やキノコ、薪を取り、皆の井戸で水を汲む。家を照らすわずかな明かりと、暖をもたらすペチカ、そしてその灰は畑に戻る。全ての営みに共有と循環の概念が存在している。日本にも古来から身土不二と言う言葉があるが、まさにその言葉そのままの暮らしがここチェルノブイリ立入禁止区域で営まれていることに驚いた。我々近代を生きる人間が忘れてしまった最も大切なものがサマショール の村にある。

彼らは間違いなく必要以上の「脂」求めない「痩せた」大地の人なのだろう。

そのわずか20キロ北には今もなお解決の道筋が定かではない原子力発電所の亡骸、そしてその瓦礫の暗部に眠る溶け落ちた核燃料がある。膝を屈した近代と、中世を思わせる牧歌的な暮らしを自然とこなす大地の人。我々はどちらの生き様を礎にこれからの未来を築いていくのだろうか? チェルノブイリ30キロゾーンという空間は、我々に生きるとは何かということを問いかける教示的な場所である。

「貴方も私も墓の下」

2014年、マイダン革命が吹き荒れる2月に建設中だったチェルノブイリ4号機新石棺の内部撮影が許可された。事故後の高線量の放射線が飛び交う中で、多数の人命を危険に晒しながら突貫工事で建設された旧石棺は、損傷がひどく崩落の危険もあり、それを巨大なかまぼこ型ドームで覆ってしまおうという計画だ。資金はヨーロッパ復興開発銀行を始め日本も拠出し、事業はフランスのノバルカ社という合弁会社が請け負った一大プロジェクトだ。建設従事者の被曝を避けるために、旧石棺から約300メートルほど西側に離れた場所で2本のレールに乗せた状態でドームを建設。完成後油圧でドームをスライドさせ旧石棺と合体させ封印するという前代未聞のプロジェクトだ。撮影当時ドームは3分の2ほど完成し、何機もの大型クレーンで部材が吊り上げられ、湾曲した天井では米粒ほどに見える作業員が命綱頼りで作業している。

案内してくださった広報官の話では、ドーム内部は特殊な亜鉛メッキが貼られ、放射線によるドーム本体の金属疲労、および外部への放射線漏洩を最大限に低減し、耐用は100年を試算しているとのこと。ただ、肝心の旧石棺の解体と、内部の瓦礫撤去、そして本丸の「象の足」と呼ばれる核燃料デブリの処理に話が及ぶと、雲行きが怪しくなる。

「まずはあと30年旧石棺の管理をしながら放射線の低減を待ちます。そのあと40年ほどかけて瓦礫の撤去、そして可能であればデブリに着手、、いやもっとかかるかもしれませんね、、」

「30プラス40で70年。デブリの取り出しが難航してドームの耐用100年を過ぎればどうするのですか? 新新石棺でカバーする?」

しばしの沈黙の後広報官は自信ありげにこう語った。

「一つだけはっきりしている答えがあります。それは、100年後は貴方も私も墓の下にいる、ということです」

現時点での我々の持ちうる知見が我々の生命がこれから100年持たないということだけは確証されており、ことデブリの処理に関しては全くの未知数だという、ある意味的を得た回答に思わず頷いてしまった。

原発事故というのは、地球の歴史が辿った時間と向き合うことだと改めて認識した瞬間だった。

「そして 福島は今」

2007年から2014年まで6度にわたるチェルノブイリ取材の間に、東日本大震災が発生し福島第一原発は国際評価尺度で同じランクの事故を起こしてしまった。撮影旅行の目的はそれを機に大きく変化したことは言うまでもない。

初めて見たチェルノブイリのカタストロフィをどうやって原発が林立する日本で共有するか? 現地の状況を記録し写真撮影の最終行為である「見せる」を遂行し、8000キロ離れた異国の現在進行中の「リアル」が遠い記憶の中の「リアリティ」がある存在でないことを知ってもらいたかった。だが、2011年後の撮影は、果たしてこの先福島は、そして日本の行く末を「検証」する視線が入ってきた。

2012年からは福島の被災現地にも撮影に出かけ、チェルノブイリと福島を行き来することになった。住民は強制避難させられ流浪し、無人と化した街はやがて自然に覆われるようになり、イノシシなど野生動物が闊歩。数年後には初期被曝による甲状腺癌が発生し、25年と8000キロを隔てた原発事故起因の共時性を感じた。

だが、我が国で復興政策が本格化し始めた2013年頃から向かう方向が徐々に変わってきたようだ。被災地の除染、避難住民の帰還政策、賠償金の打ち切り、原発事故と甲状腺癌の因果関係不認定など、チェルノブイリ事故の混乱の中から編み出した数々の政策とは真逆の政策が推し進められ現在に至っている。

原発至近の被災地は元の住民が一時帰宅で戻ると道に迷うくらいに、除染という名目の家屋解体が行われ、かつての街並みは全てバラスで鎮圧されてしまった。そこに流れ込む膨大な復興資金は、原発産業崩壊後の新しい「明るい未来」を喧伝するための新たな箱物の建設に流れ、先代が眠る墓所をかき回し墓石を切り刻み廃棄し芝生を張り公園を造り、鎮魂と防災の学びの場である震災遺構の小学校の隣接地にパークゴルフ場を造り、かつての名産であった梨の広大な農園を伐採整地し莫大な電力を消費するAIのためのデータセンターを作る有様だ。

アーカイブ施設として建設された伝承施設のエントランスに記された、福島原発をめぐる年表は、なぜか施設の開館日で途絶えている。未だ0.7gのデブリらしきものが取り出せた段階の廃炉作業の現実を見ると、年表は無限に広がっていく余白があってもいいものだが、「明るい未来」のためには、これから起こりうる未知数なものは予測しないことにして福島原発事故はすでに歴史の段階に入っていると言わんばかりの空気を感じる。

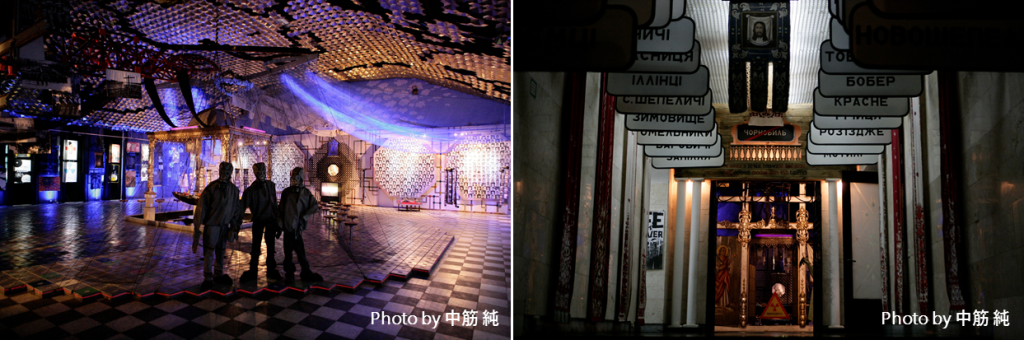

一方、チェルノブイリ原発事故関連の資料を展示しているウクライナ国立チェルノブイリ博物館は、消滅した村々の境界標識を「花道」にメイン展示室に誘導され、原子炉の内部をイメージした空間には決死隊で臨んだ防護服を着たリクビダートル(事故処理人)のマネキンが立ち、壁一面に健康被害を受けた子供達の写真が張り巡らせれている。

博物館のアンナ・コロレフスカ副館長はこういう

「大切なことは何が起こったのかを見つめることです。未来はそれから探すのです。そのために伝えることが大切です」

そう考えればチェルノブイリの立ち入り禁止地域は当初は被曝回避のための措置だったかもしれないが、手付かずだったことが幸いして、結果、現在では原発事故を知らない世界中の人々へ原発事故のカタストロフを伝える巨大な伝承施設となっているとも言える。来訪者は自然に飲み込まれるプリピアチのアパート群、そこに封印されているソ連邦という時代の空気、そして不気味な光を放ちつつ原野に立つ新石棺とその内部で未だに人を寄せ付けない巨大なデブリ。来訪者が見えるものを俯瞰し、見えざるものを心の中で咀嚼し、近代に生きる我々が目指すための本当の「明るい未来」の端緒を掴むきっかけを作ってくれているはずだ。

写真家という表現者として何ができるのか?? 先ほどのアンナ館長の哲学に倣い、意を同じくする仲間たちと福島県南相馬市に一昨年夏もう一つの伝承施設を作り上げた。震災と原発事故のアートによる伝承施設「おれたちの伝承館」だ。14年前のカタストロフに直面した各作家の揺れ動く心情が込められた作品群は、来訪者に原発事故の、そして近代に暮らすことの意味を深く問いかけ、深い思索に導く役割を果たしている。

答えの出ない廃炉作業、先行きが不透明な被災地の未来、喫緊なるエネルギー問題、、、作品を通じて来訪者たちが本当の「明るい未来」を話し合えればと思っている。それが未来世代への大切な伝承となるはずだ。

●おれたちの伝承館/979-2122 福島県南相馬市小高区南町2-23

Mail:2021moyai@gmail.com

HP:https://suzyj1966.wixsite.com/moyai(開館日情報はこちら)