ベラルーシ共和国訪問旅行記

チェルノブイリ医療支援ネットワーク 川原秀之

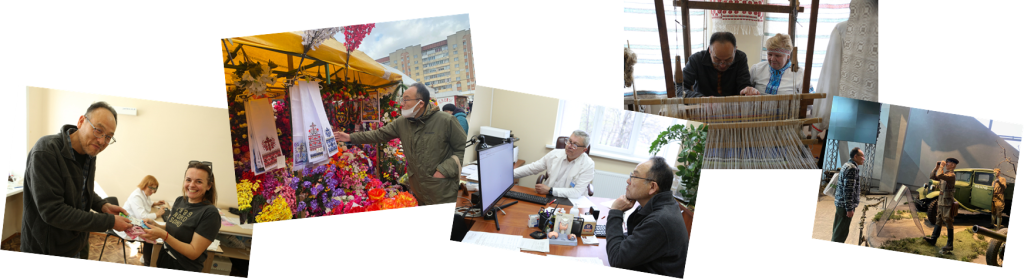

今回のベラルーシ共和国への訪問は4月7日(月)〜4月22日(火)までの16日間にわたる春の旅でした。6年ぶりとなる訪問で、福岡から羽田、北京を経由してミンスクに到着し、ゴメリ、ブレスト、ピンスクの4都市を巡りました。空路と鉄道を駆使しながら約19,000キロを移動。懐かしい顔ぶれとの再会や新たな出会い、そして移動検診チームへの同行で医療現場に触れる有意義な時間となりました。現地訪問の様子についてご報告いたします。

訪問の目的

今回の訪問メンバーは2名で、写真家の中筋純さんと、チェルノブイリ医療支援ネットワークから川原が参加しました。

今回は、ひとまず「行くこと」が目的でした。2020年は新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより海外渡航が制限されました。やっと落ち着きを見せたと思った矢先、2022年2月にロシアのウクライナ侵攻が開始され、世界情勢は悪化の一途を辿りました。今回の訪問はこうした世界的な危機と混乱を乗り越えたうえで、ようやく実現したものでした。これまで当たり前にできていたことが叶わなかったこの数年、再びベラルーシの地を踏むこと自体に大きな意味がありました。地理的に不安定さを抱える地域への訪問には迷いもありましたが、それでも「行くこと」が大事だと考え、強い思いで今回の訪問を実行しました。この一歩が関係の継続と信頼の再確認につながると信じての訪問でした。再会できた人々、現地の変わらぬ風景、続けられていた医療支援活動。その全てが過去の繋がりを未来へと繋げてくれることを実感する訪問となりました。

首都ミンスクまでの道のり

4月7日(月)、羽田〜北京〜ミンスクと空路での移動。北京首都国際空港でのトランジットに不安を抱えつつも、空港スタッフの誘導によりなんとか時間に間に合いました。中国国際航空の北京発ミンスク便はほぼ満席の10時間フライト。座席が狭く、決して快適とは言えませんでしたが、それでも「寝る・食べる・考える」の繰り返しで時間は過ぎていきました。驚いたのは、機内食が予想外に美味しかったことでした。料理がとにかくまずいという酷評を目にしていた私には嬉しい誤算でした。

ミンスク国際空港に到着後、入国手続きを待つ列の中で、石川県から来たという親子の日本人に声をかけられました。まさかミンスクで日本人に出会うとは思わず、一瞬で緊張が和らぎました。ロシア語が話せない不安もありましたが、英語で対応してもらえたことで無事に入国。タクシーでホテルへ向かう途中、見覚えのある国立図書館や街並みに、6年ぶりに帰ってきたぞという実感が湧きました。

ようやく到着したホテル「ガルニ」も6年ぶり。予約確認に手間取る場面もありましたが、幸いにも部屋を確保できて一安心でした。ホテルの部屋に入って最初にしたことはセントラルヒーティング用の管が暖かいかどうかのチェックです。これまで7回ほど来ましたが、冷たい管にあたることが2回ほどありました。そうするとどうなるか。シャワーは水なのです。寒い寒いと水をあびた記憶がよみがえりました。今回はそれを回避できたことが嬉しかったです。

ミンスク、再会のはじまり

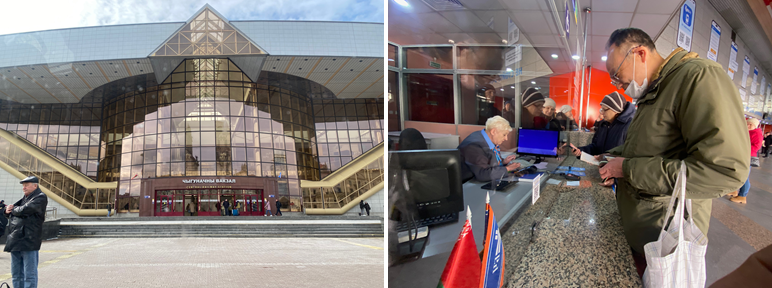

8日(火)からは本格的な活動をスタート。まずはミンスク中央駅でゴメリとブレスト行きのチケット確保に挑戦しました。事前にロシア語に翻訳したメモや時刻表を用意して臨みましたが、言語の壁はやはり高し。予定していたブレスト行きの便はどうやら時刻表が変更されていたため、取ることができませんでした。しかし、後ろに並んでいた年配の女性が助け舟を出してくれたおかげで、時間はかかりましたが、なんとかチケットを手にすることができました。周囲の視線を一斉に浴び、少し恥ずかしい思いもしましたが、ベラルーシの人の親切に触れた出来事でした。

(右)ミンスク中央駅 チケット購入

昼からは散策しました。街を歩けば、6年前と変わらない風景が広がり、懐かしさとともに心が和らぎました。

9日(水)午前中はベラルーシ赤十字のオルガさんとセルゲイさんに会いにいきました。急な訪問にも関わらず快く迎えていただき、前任のスベトラーナさんは国際赤十字のミンスク事務所で活躍していると知り、年月の流れを感じました。現在はこれから発生するであろうパンデミックの予防策などを検討しているそうです。

午後は、以前宿泊していた「プラネッタ」前にある「戦争資料館」を訪れました。館内は祖国防衛戦争の資料や銃、戦車等の現物が展示されていました。小学生から大人まで多くの来館者がいました。翻訳アプリを活用することで、展示内容の理解も深まり、楽しさも倍増しました。とても頼もしいものです。

ホテルに帰る道すがら空がどんよりし始め、ついには雨が降り始めました。しかし、外を歩くほとんどの人が傘をささない光景には驚かされました。日本とは異なる文化や価値観に、改めて異国にいることを実感する出来事でした。日本の価値観との違いは色々なことに及びますが、お互いが理解できるまで話し合わないといけない。わかってくれていると思っても、実はそうではないことが多々あります。互いの尊重、そして歩み寄りが大切です。

ゴメリでのひととき

11日(金)はミンスクを離れてゴメリに電車で向かいました。約3時間の電車の旅は穏やかな平原風景が続き、日本のような山や起伏がない地形だからこそ人々の気質も穏やかなのかもしれないと思いを馳せながらの移動でした。

ゴメリに到着し、ホテルまでの道のりは「歩いていける」と私が自信満々に主張したものの、途中で迷ってしまいました。タクシーを捕まえようとしますが、流しのタクシーが存在しないベラルーシの現実に直面。最終的にはグーグルマップを頼りに20分近くかけて汗だくでたどり着きました。中筋さんの「タクシーにしよう」という最初の助言を素直に聞いておけば良かったと反省する場面でした。それからはホテル近くを散策。ゴメリー戦争資料館や公園、スーパーなどを見てホテルに戻りました。

(右)電車と川原

12日(土)は市場に足を運びました。色とりどりの造花が並ぶ屋台の先には、精肉店、魚屋、香辛料やチーズの専門店などが立ち並ぶ活気ある空間。見て回るだけでも楽しさいっぱい。東洋人の私たちが珍しかったのか、多くの視線を集めながらも、地元の暮らしに触れる喜びを感じました。生活必需品は安い設定になっており、日本との違いを見せつけられました。

午後はソジ川周辺を散策。吊り橋に開いた穴から川面が見えるのにはヒヤリとしましたが、川辺で語り合う年配の釣り人たちを見て、釣り以上に話に花が咲いているなと微笑ましくなりました。

また、中筋さんの土地勘の鋭さには感心させられるばかりで、グーグルマップ以上の頼もしさを感じました。隠れた才能を見た気がしました。

食事や洗濯、そして言語の壁など、小さな不便さに直面しながらも、そのような生活に身を置く時間は日本では得られない貴重な体験でした。ゴメリで過ごした2日間は、静かであたたかい人々の暮らしに触れる濃密な時間となりました。

移動検診チームへの同行

13日(日)はゴメリを後にし、ミンスク経由でブレストへ移動しました。広がる平原を眺めながら、電車に揺られること6時間、18時にブレストへ到着しました。駅のホームでは、ブレスト内分泌診療所所長のアルツール先生が出迎えてくださり、その姿に6年ぶりの再会の喜びが込み上げました。ホテル「インツーリスト」へは先生の車で移動。ホテルではバロージャ先生とも再会を果たしました。2019年9月にブレストを訪問して移動検診チームに同行して以来。変わらぬお二人の姿に安心と嬉しさを感じました。夕食はバロージャ先生と、そして、公園を散策しながらホテル前で別れました。

部屋からの夜景はとても綺麗でした。

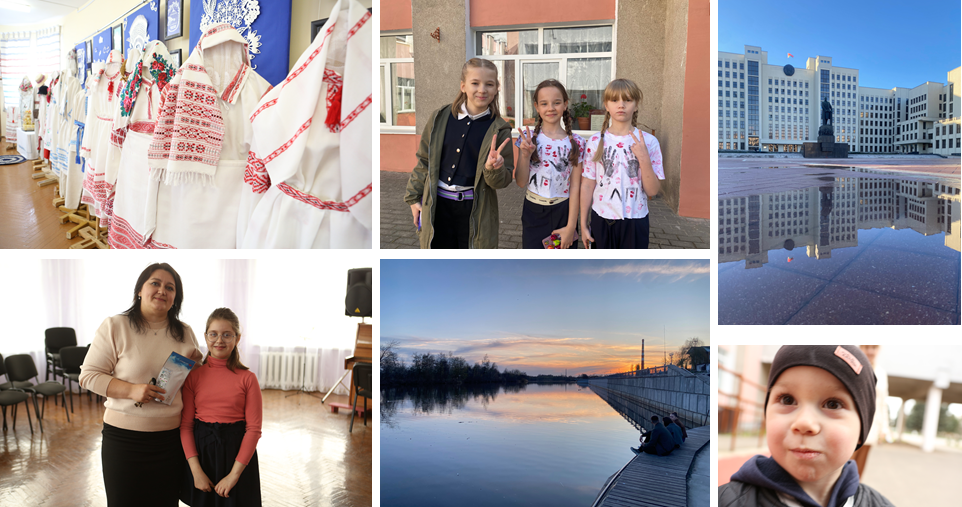

14日(月)からは、ブレスト州ピンスク地区オスネジッキー村の医療機関、オスネジッキー産科ステーションの移動検診に同行。まずはアルツール先生と打ち合わせをしてから、バロージャ先生と運転手のユーリーさん、医師助手のヤニナさんと一緒にピンスクまで181キロ、約3時間の道のりを車で移動しました。15時から20時にかけて20名を超える患者さんの診察が行われました。そのうちの2名の方にアンケートを書いてもらいました。

20時近くに診療所から見た夕焼けは疲れも吹っ飛ぶほどの絶景で綺麗でした。日本の夕焼けもいいけれど、異国の地で見る夕焼けは格別です。

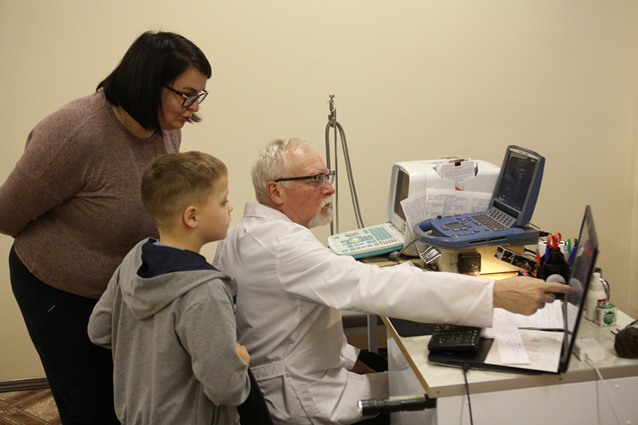

15日(火)〜17日(木)まで検診への同行は続きました。朝から夜遅くまで30名近くの患者さんの診察が連日続く中、先生方の献身的な姿勢に胸を打たれました。バロージャ先生をはじめスタッフの方は、子どもから高齢者まですべての人に丁寧な説明と診察を行なっており、誠実に対応していました。患者さんとの信頼関係を築くプロフェッショナルな姿を垣間見ました。

超音波診断装置(エコー)を駆使し、甲状腺の診察をします。その姿は神々しいまででした。普段の姿とはまるで違い白衣を着ると別人のようになります。その姿にこれまでたくさんの患者さんを診てきた自信と苦悩をにじませているようでした。

(左)検診中 (右上)検診中 (右下)エコー

今回の移動検診の結果は次のようになりました。内分泌専門医による超音波検査を92名(うち13〜19歳のティーンエイジャー2名、12歳以下の子ども4名)実施したところ、病気の特定または勧告を受けた人は74名(うちティーンエイジャー2名、子ども3名)でした。見つかった多くが結節や甲状腺炎でしたが、腫瘍の疑いを指摘された人もいました。10歳にも届かない子どもたちの診察は、子どもや孫のいる私にとっては何とも言えない感情がわきます。チェルノブイリ原発事故から39年(1986年4月26日)を迎えようとしている今でもこんなに苦しむ人たちがいるという現実。終わりが見えないことに対応している医療現場の皆さんと患者さん。この姿は福島の未来でもあるのだと認識しました。早期発見・早期治療で自分を守る。そのことをブレスト州内分泌診療所移動健診チームが教えてくれました。

また、アルツール先生とバロージャ先生には過去にも福島への助言をいただいています。

1、人々の不安を減らすために正しい情報が出されなければならない

2、正しい公衆衛生を徹底する

・子どもたちにはバランスのとれた汚染されていない食物を与える

・シャワーを浴びて放射性物質を洗い流す

・規則的な排泄習慣

・免疫機能を高めるために睡眠をよくとる、色々な種類の食べ物をとる

このような公衆衛生的な面は自分でできることなのですぐに実践してほしいといった内容が通信86号にも掲載されています。ぜひ今回の通信と合わせてご覧ください。

患者さんのいない時を見計らって近くを散歩していると、日本人を見るのが初めてなのか驚かれます。夕方には近くの子どもたちが当初は遠巻きだったのがだんだんと近づいてきてベラルーシの歌を歌ったり、サッカーをしたり、お話をしたりと子どもたちを接するとにぎやかで楽しさを感じました。

また、かつて妊娠中に会ったアリョーシャさんとも再開しました。6歳になった娘さんと11歳の息子さんが元気に育っている様子に時の流れと人の営みの確かさを感じました。娘さんは恥ずかしがり屋で部屋から出てきませんでした。残念ですが仕方ありません。元気そうでなにより。幸せオーラを感じました。これからが楽しみです。

18日(金)には、ブレスト内分泌診療所にて「外国無償援助の提供」の締結、ティーエスアルフレッサ株式会社広島・機器試薬支店さまよりご提供いただいたアタッチメント1セットの贈呈を行いました。通訳兼ボディーガード兼カメラマンの中筋さんが体調不良で不在の中、皆のスマホと翻訳アプリを駆使してのやりとりとなりましたが、無事に重要な手続きを完了しました。先生はとても喜んでおり、「ありがとうございました。」という感謝の言葉をいただきました。寄付金はエビデント社の臨床顕微鏡の購入に充てるそうです。顕微鏡は甲状腺の穿刺吸引細胞診といってエコー検査で見つかったしこりが良性か悪性か調べるための検査で使います。皆さまからのあたたかいご寄付のおかげで支援することができます。これまでの持続的なお力添えに感謝いたします。ありがとうございます。

現地の人と交流するたびにロシア語を覚えようと思うのですが帰国すると元の木阿弥。ロシア語講座にもいきましたが最初の段階でギブアップ。覚えた単語はスパシーバ(ありがとう)、ダダダ(はいはいという相槌)、パジャールスタ(どういたしまして)。

慣れない異国の中で、体調や心の浮き沈みもある中、互いを思いやりながら行動を共にしてくれた中筋さんへの感謝の気持ちは、旅が後半になるにつれてますます深まるばかりでした。

旅の終盤、そして帰国へ

19日(土)はブレストからミンスクへ移動。ところが、目的地の一つ前の駅が終点だったため、見知らぬ駅前で途方に暮れました。場所がほとんどわかりません。駅の出口の造花屋のおかみさんにタクシーを呼んでもらうことになりました。地獄に仏とはまさにこのこと。ベラルーシのタクシーは目的地をネットで登録して呼ぶスタイル。呼んでもらったタクシーの運転手さんがホテルへの道を間違えて災難再び。運転手さんも苦笑い。一方通行に振り回されながら、ようやくホテルに到着しました。こうしたトラブルも今となっては旅の大切な一幕です。

20日(日)はゆったりとした一日でした。3回の散歩で約9キロを歩き、街のオープンカフェや家族連れ、公園でくつろぐ人々の姿に癒されました。天気がいいので陽気にはしゃぐ若者をみると嬉しくなります。ベンチに座るカップル、ファッションに個性を出す若者たち、それぞれが自由に日曜日を楽しむ姿は「個々を尊重する文化」そのもののように思えました。

21日(月)は帰国日。国立図書館で調べものに挑戦しましたが、入館手続き、図書カードの購入、本の閲覧申請と、複雑なステップに翻弄され、結局タイムリミットとなり断念しました。私がもう少しロシア語が出来れば、もしくはグーグル翻訳を駆使することができたならと悔しさが残りましたが、国立図書館に行くために地下鉄(メトロ)を利用できてよかったです。乗れるとは思いもしなかったので嬉しかったです。やはりその土地の地理を知るには公共交通機関を利用するのが一番です。

全ての予定を終え、ミンスク国際空港に向かい、手続きを済ませて無事出国しました。北京を経由して22日(火)に無事日本へ帰国することができました。

訪問を終えて

16日間にわたるベラルーシの旅は、困難を越えて「行く」という意思を貫いた時間でした。コロナ禍、戦争、国際情勢の不安定さの中、それでも現地の人々と再びつながるために、私たちはこの訪問を決めました。

訪れたミンスク、ゴメリ、ブレスト、ピンスクのそれぞれの地で出会った人々の笑顔、懸命に働く医療従事者、日常を生きる市民たち。彼らの姿は変わらないようでいて、少しずつ確かに時を刻んでいました。そして、自分自身の中にもまた、変化がありました。言語の壁に悩み、健康に向き合い、人に助けられ、人に感謝し、文化の違いに戸惑い、そして心動かされた日々。「次はいつ来られるかわからない」そう思いながら過ごした時間は、日常では味わえない濃密な感覚に満ちていました。人々の暮らしに触れ、自分の価値観を見つめ直す機会になったと改めて気づかされました。行ってよかった、断念しなくてよかった。そう心から思える訪問となりました。

どうかこれからも私たちの活動を変わらずご支援くださいますよう、よろしくお願いいたします。