2025年春福島訪問レポート(1)

訪問を通して知ったことや考えたこと、感じたことについて報告していただきました。

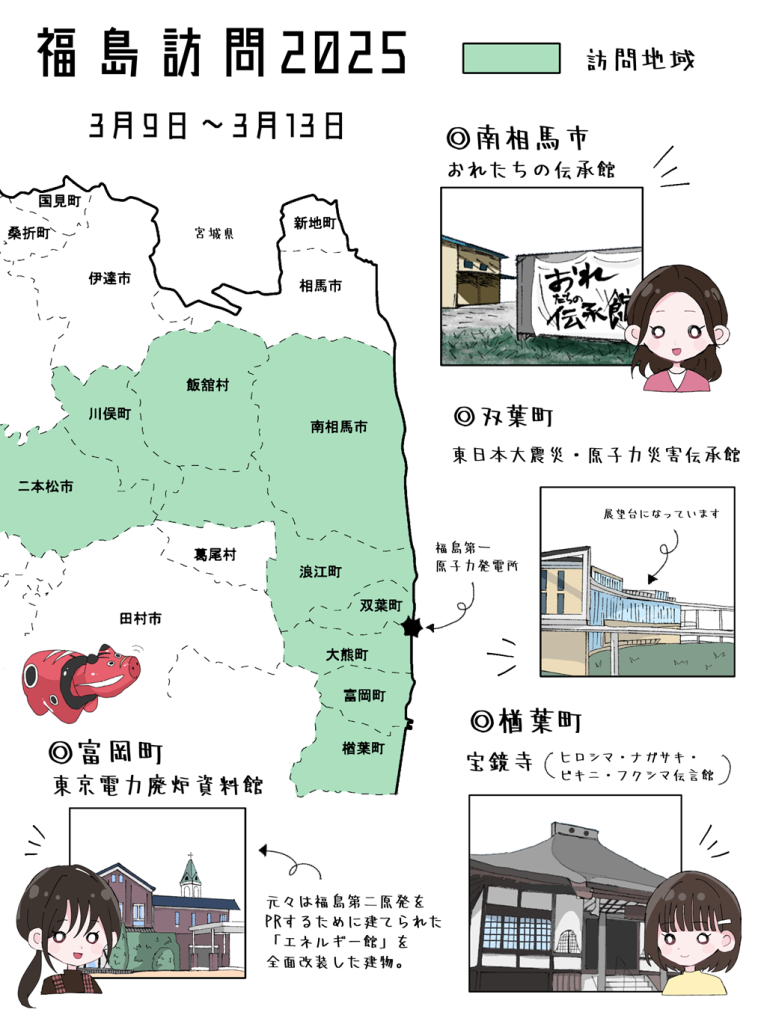

2025年春福島訪問 中田青来

今回の福島訪問では、5日間を通して多くの方のお話をお聞きすることができ、新たな学びが多くありました。

1日目は伊藤さんから飯館村についてお聞きしました。飯館村は南部の数軒が福島第一原発から30km圏内に入っており、原発事故発生時の風向きにより、放射能が多く飛来してきました。その結果、発災直後は水道水ではなく支給された飲料水を飲むようにするなど様々な対策を行う必要があったそうです。また、飯館村は家同士が離れているため、避難後の仮説住宅での近隣の生活音によるストレスも大きかったようです。このように、村では十分に水も確保できず、外にも出歩けない状態が長い間続き、避難先でもストレスを抱えたまま生活しなければならなかったことから、原発事故が地域の人々に与える影響は想像以上に大きいと感じました。伊藤さんにはその後、飯館村のとある十字路に連れて行っていただきました。そこでは、路上1m、路肩1mというように測定する場所を変えて放射線量の違いを見てみました。すると、路肩1mは0.153µ㏜/hで、路上1mは0.401µ㏜/hというように、路肩の方がより放射線量が高いことが分かりました。伊藤さんのお話によれば、雨が降ることで放射線が路肩に流され留まっているようです。ほとんど同じ場所であっても環境によって放射線量に差が生まれることを知り驚きました。

2日目は、西嶋さんの案内で訪問した「ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ 伝言館」(以下、伝言館)がとても印象的でした。伝言館は、核兵器も原発もない社会を目指し、早川和尚が創設されました。福島原発事故当時の地域の状況などを知ることができました。原発事故後に、家々を除染する必要が出てきた際に早川和尚は真っ先に自らの田んぼをフレコンバック置き場として提供するために動いたそうです。地域の人々からは反対する声も上がっていましたが、田んぼが一時使えなくなったとしても、地域の家々を除染することが最優先だと考えられました。その結果、比較的早く除染作業に取り掛かることができ、今ではフレコンバック置き場であった田んぼも元に戻してもらい地域で米をはじめとした農作物の栽培が可能になっているそうです。早川和尚が事故前から原発への知識を持っていたことで、迅速に対応できたのだと考えられ、事前に原発について学び、知っておくことの大切さを実感しました。

今回、木村さんのお話もお聞きすることができました。木村さんは東日本大震災により、父、妻、娘の3人を亡くされました。父と娘は一緒に自宅に戻っていたが、地震と津波のみならず、原発事故が発生したことにより、立ち入りが制限され十分に捜索できなかったそうです。木村さんの自宅近くから、声が聞こえてきたという人もいたそうですが、退避指示が出たことにより、その場を離れなければならない状況にありました。このように、原発事故が間接的に人命を奪うことがあると知らなかったため、健康被害以外の原発事故が引き起こす様々な事態についても知る必要があると思いました。また、震災が発生した時のことを想定して、家族でどこに避難するかといった話し合いや情報共有をしておくことがお互いの命を守るためには重要なことだと考えました。加えて、近隣の住民の方とも話し合っておくことで、避難するときに声を掛け合い、ともに避難することもできるため、事前に備えておくことが重要だと思いました。

髙村さんからは、地震、津波、原発事故といったそれぞれの災害の発生、その後の避難の動きについてお聞きしました。髙村さんは、地震直後はそこまで危機感を覚えることはなかったそうです。しかしながら、地割れの発生、高台に避難した直後に真っ黒な津波が押し寄せてくる様を目の当たりにしたことで、危険な状況であったと知ったそうです。私も度々発生する小さな地震の経験から、今回も大丈夫だと捉えてしまわないように、小さい地震などであったとしても危機意識を持ち、防災意識を高めていこうと思います。髙村さんはその後、勤め先の福祉施設で働いているときに、原発事故の発生、避難の選択を迫られます。しかし、高村さんは原発事故が発生したことで何から逃げなければいけないのかわからなかったため、すぐに避難するという決断に至らなかったそうです。避難するということは福祉施設に留まっている利用者の方々も置いていくことになります。利用者の方々も出歩けない、家族にも会えない状態が続き、ストレスから笑顔がなくなり、衰弱していく人もいました。このことも、高村さんにとって避難をするという決断を難しいものとしていたと考えられます。このように、被災するということは命が助かったとしても、不安定な状態にあることには変わりなく、辛い状況の中、決断していかなければなりません。被災するとはどういうことなのか、原発とは何かを改めて知っていくことが必要だと考えました。

中筋さんには、震災の影響が色濃く残っている場所や、反対に復興の過程で当時とは全く違う景色になっている場所などに連れて行っていただきました。除染作業はこれまで多く行われてきたといっても山は手つかずの状態がほとんどであるため、人が住んでおらず、自然が多い場所であるほど、まだまだ帰還困難区域になっており、いたるところに看板や柵が設置してありました。放射線は目に見えないからこそ、何も知らなければ自然豊かな素敵な地域だとしか思えません。大堀相馬焼の窯元がある地域も帰還困難区域になっており、震災当時のまま残っていました。また、帰宅困難区域であるが、時間帯によって通行可能となる地域も震災当時のまま残っており、家が倒壊し、原発事故が発生しなくても人が住めるような状態ではないことから、地震の規模も尋常ではなかったと感じました。

右:(写真3)大堀相馬焼の窯元

双葉町のある通りでは、震災前からある消防団の建物が残っています。そこで、2014年から中筋さんが撮影された写真を見せていただきました。当時と現在の通りの様子を比較すると、ほとんどの家は取り壊され、もともとはどのくらい建物があったか、震災前の面影を探す方が困難になっていました。このことから、原発事故は地震以上に町の景色を変えてしまうものであると思いました。

浪江町立大堀小学校にも訪れました。校舎は取り壊され、残っているのは像や校歌にも出てくる大きなかきの木くらいでした。この大堀小学校は地域の方々が世代を超えて紡いできた歴史でもあったと校歌からも感じます。しかし、原発事故の影響で住民の方々が他地域への避難を余儀なくされたことで休校、その後廃校へと至りました。長年、地域の人々に親しまれてきた小学校であるからこそ、休校になったという事実は悲しく、原発事故は人も建物も地域の歴史も一瞬で壊してしまうのだと思いました。

最後に、双葉町の通りや大堀小学校など、取り壊されて今は建物も残っていないような場所も訪れましたが、実際にその場所に立ち、震災前のことを想うと現実のこととして実感し、やるせなさや無常さを突き付けられるようでした。私はまだ福島訪問は2回目の参加でしたが、ただ情報として知ることと、現地を訪れ目で見て、聞いて肌で感じるのでは、全く異なる考え、感情を得ることになると思います。私自身、これまでの学校教育を通して、東日本大震災をはじめとする災害に関する学習は何度も受けてきました。しかしながら、私たち福岡と福島では、物理的に距離が離れていることもあって、どこか現実味がない話であり、本当の意味での理解はできていなかったように思います。そのため、実際に現地を訪れることで感じることや知らなかったことはたくさんあったのだと気づけたことは、私にとって大きな学びとなりました。そして、地元の方々に震災後から現在までの町の変化だけでなく、これまでの歩みを聞かせていただいたことで、私たちが今後、災害や原発とどのように向き合っていくと良いのか様々な視点から考えることができました。過去や現在など福島訪問を通して学んだことから、これからの福島と福岡の在り方について考え続けていきたいと思います。

震災から十四年、今の福島について

福岡大学4年 古賀伊織

私は今回で福島県への訪問は4回目となりました。最初の訪問は2年前の同じ時期で、その頃は帰還困難区域が多くあり、立ち入りできない場所が多くありました。また、震災当時の建物も多く残っていました。今回の訪問では帰還困難区域は減っていて、震災当時の建物は2年前に見たものは殆ど撤去されており、残っている建物も解体作業が始まっていました。新しい建物も多く建てられていて、復興に向けて変わりゆく一方で、震災から変わっていない問題も多く残っていると感じられました。今回の訪問は3月に訪れたと言うこともあって、震災、防災についても含めた視点で考えさせられることが多くありました。

○復興について

大熊町を訪れた際、町作りを担う方からお話をお伺いしました。大熊町は今、移住する方への支援を行っており、その成果か移住者は増えているそうです。新しく学校も作られていて、駅前にも大きな複合型施設が建設されており、震災から十四年、復興に向けて大きく変化しているように考えられます。しかし、一方で震災に耐えた図書館などの丈夫で立派な建物も取り壊されています。学校も新しく建てられていますが、実は震災前にあった小学校はまだ残っています。その小学校は今は学校では無く、何故か大熊インキュベーションセンターとして主にワークスペースとして再活用されています。大熊町で震災前生活していた人の中には故郷が変わりゆく現状を寂しく、憂いに感じている方もいます。何故残った建物を活用せず、新しく立派な建物をわざわざ建設するのか、私はそのことを疑問に感じたと同時に良く思えませんでした。復興のためのお金の使い道は本当にこうすることが一番なのでしょうか。

双葉町にも訪れました。駅前の開発が進み、住民の数が増える一方で帰還困難区域でないにも関わらず、線量が高い場所もありました。

地面に近づくにつれて線量が高い

震災時の建物も多く残っていて、雑草が生い茂っていました。十四年間人の手が加わっていないため、建物がかなり痛んでおり、雑草の手入れも個人で行うにはかなりの重労働になるほどでした。双葉町役場では、庭の手入れのために除草剤を配っていますが、除草剤は自然に悪い影響を与える可能性があります。復興に向けて新しく綺麗な建物を建てるのではなく、避難者へ向けた支援に力を入れるべきでは無いかとこの現状を受けて考えました。途中、震災後に新しく出来たロボットを開発する施設を見学しました。そこには雑草を自動で刈り取るロボットがあり、その施設内の雑草を刈り取っていました。このロボットが施設の限られた場所だけを掃除するのではなく、雑草が生い茂った被災地で活用されれば、被災者に雑草狩りでの負担をかけさせず、除草剤による自然への影響も無くなります。にも関わらず何故活用されないのでしょうか。復興に向けて行われている取り組みが、そこに投じられるお金が莫大なものであることを知っているだけに本当に正しいのか疑ってしまう、そのように考えさせられる出来事が訪問の回数を重ねるにつれて増えて行っているような気がします。

○原発事故について

今回の訪問では実際に震災当時に福島県で被災された方からお話を伺いました。そこで私が話の中で印象に残ったことは、まず原発事故が起こった際の国の対応がかなり悪かったことです。原発から30km圏内の住民は避難することを事故後に指示されますが、そもそも原発事故が人体にどう影響を与えるのか、どこへ避難すれば良いのかを住民は全く知らされていませんでした。そのため避難を呼びかけられたにも関わらず、自宅にそのまま残り、高線量の放射能を浴びてしまった人もいます。また、すぐに家に帰られると思い、避難するにあたって最小限の荷物を持って避難した方も少なくありません。

当時はSNSが今ほど浸透しておらず、事故に対する情報が周知されていなかったため、国からの指示が十分でなかったことで事故後に混乱を招いてしまったと考えられます。しかし一方でSNSが浸透している今はデマや無関係の情報が出回り、避難に影響を与える可能性があります。そのため原発事故が起きた際にどう動くかを考え、身の回りの人に共有することが今の時代は必要ではないかと私は考えます。

建物の多くは解体されている。山の向こうには第一原発がある。

次に印象に残ったことが、原発事故で亡くなった人はいないと言われている事実についてです。そのように考えている人は少なからずいます。しかし、本当にそうなのでしょうか。原発事故後、すぐに避難区域の行方不明者の捜索は打ち切られました。その際、避難区域では自力で動けず、救助されることを待っている人が居たかもしれません。また、避難中に持病やストレスで亡くなった方も多くいることが確認されています。そのような事実があるにもかかわらず、原発事故で亡くなった人はいない、と断言してしまうことは、あまりにも理解が足りないのではないか、と思うと同時に原発事故の被害を受けた方への配慮に欠けた発言のように感じます。この先、そういった認識が広まること

になってしまった場合、原発事故の被害が矮小化されてしまうのではないか、と思うと不安に感じてしまいます。

去年の元旦に起きた能登半島の地震では、志賀原発が被害を受け、一部の設備に不具合が生じたと報道されました。大きな被害は確認されませんでしたが、かつて能登半島の珠洲市に原発が建設される予定でした。結果として建設は電力需要の問題や反対運動を受けて中止されましたが、もしこの原発が存在し、稼働していた場合、大きな被害が出ていたかもしれない、と言われています。日本は地震に津波と災害が多いにもかかわらず、原発が多く稼働する国です。福島、能登の原発は被害を受け、問題が発生しています。その現状を受けてもなお、原発稼働へ前向きに検討することに対して、私自身、疑問を抱かざるを得ません。原発事故は多くの被害者を出したと同時に、風評被害や自然への汚染など、多くの問題を残しました。それゆえに原発事故の被害を矮小化する発言や、原発への前向きな姿勢は許容せず、非難していきたいと、今回の訪問で被災者の方からお話をお伺いし、改めて事故について考えたことで、思うようになりました。

○震災から十四年

当時私はまだ小学生低学年で、その当時の記憶はほぼありません。福島に訪問するまで、福島の現状や、原発事故がどう影響を与えたのかもほぼ知りませんでした。訪問を通し、知ることができて良かった、と思うと同時に自分が想像する以上の被害と現実を知り、知らない方が幸せだったのかもしれない、とも思ってしまいます。しかし、日本で生活している以上、震災も原発事故も決して他人事ではありません。今回の訪問で海岸へ行きました。とても穏やかな海で、とてもこの海から十メートル以上の波が発生したとはとても考えられませんでした。

また、まさか元旦に大地震が起きるとは誰も考えていなかったでしょう。去年には南海トラフ地震臨時情報が発表され、日本全体に緊張が走りました。私は福島訪問を通して、防災について考える機会が増えました。知る前は何も感じていなかった近くにある原発も、今では注意する対象になりました。知ることは自分や大切な人の命を守ることに繋がります。いつどこで震災が起きるか分からない今でこそ、震災について考えるべきだと思います。東日本震災から十四年、震災を知らない世代に向けて、興味関心を抱いてもらえるような取り組みを、私は出来ることから行っていきたいです。

震災から十四年、福島は私が二年前に訪れた時から大きく変化していて、至る所で見られたフレコンバッグは今回の訪問では殆ど見られませんでした。一方で変わっていない場所も多くあります。報道では復興に向けて新しい建物の情報や移住者が増えることなど、明るい話題が中心ですが、報道されず、訪問しないと分からないこともまだあるのが現状です。帰還困難区域が解除され、人が住めるようになった場所でも空間線量がかなり高い場所も多くあります。除去土壌の最終処分場も未だ決まっておらず、除去土壌の再利用計画も進んでいません。復興について語られるとき、どうしても未来のことについて考えられがちですが、現在に残されている多くの問題や、過去の出来事については目をそらされがちで、大多数の人には認識されていません。来年十五年という節目を迎える今だからこそ、今一度震災、原発事故について考えると同時に、福島訪問で得られたことを、大多数の人に向けて発信していきたいです。

二年前の訪問時は立ち入り出来なかった。避難指示が解除された今、お花見シーズンには多くの人が訪れる。

訪問中の写真は【こちら】で公開しています。

福島の風景やお世話になった方々との記念写真などたくさんの写真がありますので、ぜひご覧ください。