平安時代に沿岸を襲った貞観津波の痕跡

震災3年前に浪江町請戸で見つかっていた

元新聞記者 小林 茂

浪江町請戸地区で2008年採取された津波堆積物はぎ取り標本

東北大学災害科学国際研究所にて 2024年1月8日撮影

2011年3月11日の巨大地震と大津波は果たして「想定外」 だったか?写真は浪江町請戸地区で2008年に確認された貞観津波(869年)堆積物のはぎ取り標本。東北大学災害科学国際研究所1階ロビーで公開されていたもので、「浪江地区A地点」とあるのが採取された場所。標本は全長2メートルあり、この写真では地表に近い部分をトリミングした。一番上①が貞観津波堆積物、その下に②約2300年前③約2600年前④約3300年前⑤約3800年前― ―の順で4層の津波堆積物がみてとれる。はぎ取り標本の脇に掲示されていた解説パネル(標題「東北地方太平洋沿岸域における津波堆積物調査」)はその成果と意義を次のように強調する(要約)。

▽これまでにわかっていた南相馬市松川浦地区だけでなく、歴史上伝承のなかった浪江地区において初めて貞観津波の堆積物を発見した。

▽貞観津波のような大規模津波が各地で過去に繰り返し発生していることが検証できた。

500~1000年間隔で襲来

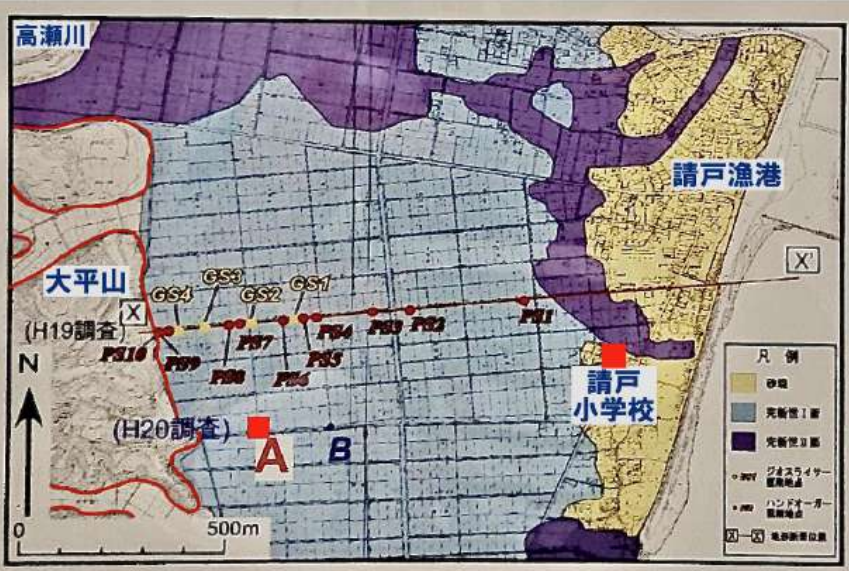

浪江町請戸地区の大平山ふもと(地点A)で貞観津波堆積物が確認された

東北大災害科学国際研究所解決パネルをもとに地名等を加筆し作成

前述の解説パネルより調査地点の位置関係図を一部加工し引用した。2008年調査で貞観津波の痕跡が確認された場所は地点A。震災当日、請戸小学校の先生と児童が津波から逃れるため大平山を目指して懸命に駆けたルートのやや南側にあたる。前年2007年には北側のH19調査と記された区域でも貞観津波の痕跡が確認されている。ところで、調査成果の第2項目に〝過去に繰り返し発生〟と書かれている周期はどれくらいの間隔なのか?種々調べてみると500年~1000年間隔で起きていること、さらに〝各地〟とあるのは「三陸海岸~仙台平野~常磐海岸の広い地域」を指すことがわかった。貞観津波の起きた869年を起点として単純計算すると、調査が行われた時点で1000年の〝猶予期間〟をとっくに使い切っていたことになる。

「いつ発生してもおかしくない」

間に合わなかった地震・津波の警告

この調査、東北大が単独で行ったわけではない。文部科学省委託業務(事業名「宮城県沖地震における重点的調査観測」)として東北大・東京大学地震研究所・産業技術総合研究所の3機関が2005年度から5か年計画で取り組んでいたもの。その狙いは、近い将来起こりうる地震津波に備え人的・物的被害をできるだけ軽減するための防災対策立案と実施に資することにあった。

この調査結果を受け、文科省傘下の地震調査研究推進本部( 地震本部) は東北地方太平洋沿岸を襲う可能性のある大地震津波に関する長期評価(第2版)の公表を当初2011年3月9日に予定していた。取りまとめ作業中の同年1月26日に示された原案には「八六九年貞観地震から現在まで一〇〇〇年以上、西暦一五〇〇年頃から現在までに約五〇〇年を経ており、巨大津波を伴う地震がいつ発生してもおかしくはない」との文言があった。

一方、調査に携わった産総研の宍倉正展さん(活断層・地震研究センター海溝型地震履歴研究チーム長=当時)は「筆者もこれ(長期評価第2版の公表)に関連し、3月23日に地震本部とともに福島県庁に長期評価の内容を説明しに行く予定であった。あともう少し地震の発生が遅れてくれていたなら…」(科学技術振興機構サイエンスポータル緊急寄稿「地層が訴えていた巨大津波の切迫性」2011年3月20日より引用)と無念の思いを記している。

ところで、当初3月9日に行われるはずだった長期評価第2版の公表は不可解な経過をたどり4月に先送りとなっている(東京電力を含む電力事業者に対しては3月3日に説明会が行なわれていた)。一方、「これらの地質学的な調査結果はすでに論文や報告書でも公表していた」(同)と宍倉さんは緊急寄稿の中で触れているが、公式発表を待つまでもなく一連の調査結果は年次ごとの成果報告書や調査に携わった研究者による学会等における発表論文として逐次公表されていた事実が地震本部公式HPからわかる。

ここからいえることは、政府や自治体・企業など(たとえば東京電力)が事態の切迫性を受け止め、政府が中央防災会議の防災基本計画に、東北地方の関係自治体が地域防災計画に反映し防災・減災の備えを取ろうとすればできないことではなかったということだ。

一方、研究者の倫理や社会的責任の観点からいうなら、浪江町請戸地区において貞観津波の痕跡が確認された事実とその意味合いが地元の人たちにわかりやすい形で伝えられたかどうかが問われよう。調査に携わった研究者による説明会といった形で地域住民への打ち返しが行われた形跡はうかがえない。地元で作業に当たった研究者が、得られた知見の幾らかでも地域に還元する取り組みをしていたら、3・11における浪江町の人たちの津波への対処や避難行動も大きく異なったものになっていただろう。何のため・誰のための科学であり研究調査であったのかを考えると残念でならない。

「 ハザードマップ以上の被害はない」という思い込みを生んでしまった

浪江町震災遺構・請戸小学校2階の展示パネル「 津波ハザードマップは活かされたか」の冒頭説明には次のように記されている。

▽浪江町では地域住民参加のワークショップを経て、津波ハザードマップを作成・配布し、津波からの避難を含む防災訓練を実施していました。

津波への意識づけになった一方でハザードマップ以上の被害はないという思い込みを生んでしまった面もありました。

“ハザードマップ以上の被害はないという思い込みがあった”

震災遺構・請戸小学校2階伝承コーナーにおける解説より

このパネルには福島県の津波被害想定(2007年6月)に基づき浪江町が2008年に作成公表したハザードマップと請戸漁港に設置された避難場所の掲示板や避難訓練の写真を掲載。ハザードマップ上には実際に浪江町を襲った3・11大津波の到達区域が重ね書きされている。ハザードマップ作りが進んでいたまさにその時、請戸地区の大平山ふもとで貞観津波の痕跡がみつかっていた。

繰り返しになるが、貞観津波が請戸を襲った事実が何らかの形で町当局や住民にもたらされ共有されていたならば、津波到達範囲や注意喚起の文言の見直しをはじめ、災害弱者の把握や避難支援体制の構築など実戦的な対応策に結びつけられ、〈ハザードマップ想定を超える津波は来ない〉という思い込みは生まれなかったかもしれない。

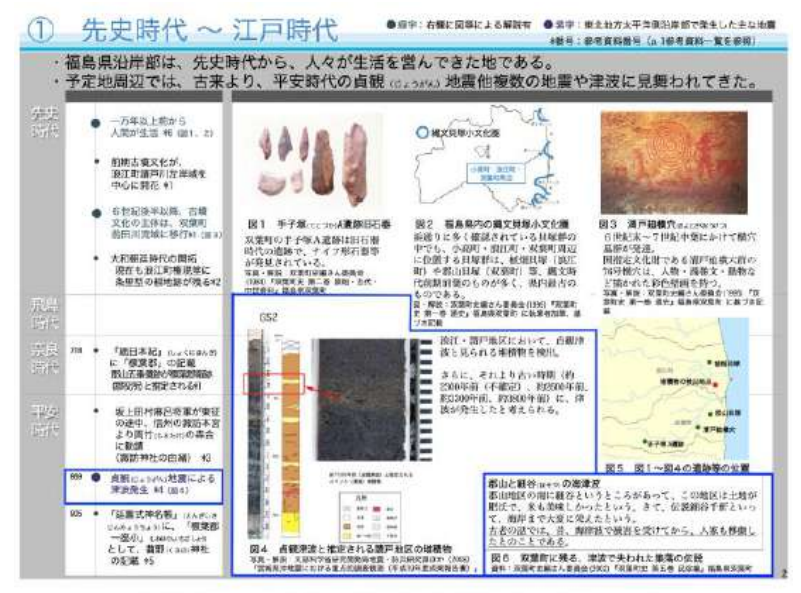

古来より複数の地震や津波に繰り返し襲われてきた地域だった

復興祈念公園周辺は貞観自身肇複数の地震・津波に見舞われてきた

第2階復興祈念公園基本構想検討調査有識者委員会

(2016年11月21日)資料より

さて、この一帯は昔どのような場所だったのか?写真は、双葉町と浪江町にまたがる国営追悼祈念施設の基本構想にかかわる有識者検討委員会(国土交通省所管)の第2回会議(2016年11月)において示された説明資料「予定地および周辺の沿革と概況」(全27ページ) 。1ページ「先史時代〜平安時代」の記述を引用する。

▽予定地周辺では、古来より、平安時代の貞観地震他複数の地震や津波に見舞われてきた。

この認識の根拠として挙げられているのが2008年に請戸地区で確認された貞観津波堆積物の調査結果②双葉町に伝わる津波で失われた集落「細谷千軒伝説」(2002年刊「双葉町史第5巻」)。②の出典とされた双葉町史「郡山と細谷の海津波」には〈郡山地区の南に細谷というところがあって、この地区は土地が肥沃で、米も美味しかったという。さて、伝説細谷千軒といって、海岸まで大変に栄えたという。古老の話では、昔、海津波で被害を受けてから、人家も移動したとのことである〉と収録されている。

かつては双葉町の海岸部にあったという細谷集落を〝海津波〟が襲ったのはいつなのか・どのような被害をもたらしたのか手がかりが乏しく不明であるが、こうした伝承の残るこの集落を買収し建てられた東京電力福島第一原発を大津波が襲ったのは歴史の皮肉ともいえよう。

「原子力発電の安全性を問う」

半世紀前の双葉高校新聞

原発の安全性を問いかけた1973年11月17日付「双高新聞」特別号

双葉高校創立50周年記念式典用に編まれたが配られることはなかった

双葉町役場にて2025年6月13日撮影

原発事故による休校が続く福島県立双葉高等学校(双葉町)。半世紀前の創立50周年に合わせて編まれた「双高新聞」特別号(1973年11月17日付)が双葉町役場で公開されている(写真)。

双高新聞部が住民意識調査(対象200世帯200世帯・回収率87%)や専門家への取材をもとに原子力発電の安全性を問うた紙面は同窓会有力者の横槍が入り創立記念式典で配られなかった。〝幻の新聞〟を掘り起こしたのがWEBメディア「ダイアログ・フォー・ピープル」(D4P)。当時の新聞部員や顧問教諭へのインタビューを織り込み「50年前の福島・双葉高校生からのメッセージ」(2023年10月6日付)と題し報じた。

原発特集企画は福島第二原発をめぐり国内初の公聴会(1973年9月18、19日)が福島市で行われ、東北電力浪江・小高原発に対する地権者住民の抵抗が熾烈を極めていた背景があった。

地元紙の福島民報(9月18日夕刊)は公聴会の模様を[〝原発論議〟に街は騒然][国道、三時間半マヒ/回り道する通勤者も][〝商売にならない〟/商店怒りぶちまける]]の見出しを立て反対派の行動を市民生活を阻害する迷惑行為と決めつけた。おおむねこうした切り取り方が地元メディアの主流だった中で、原発問題に正面から果敢に切り込んだ双高新聞は異彩を放っていたといえよう。

私が双葉高校を卒業したのは1970年。在校当時、新聞部があることさえも知らず、3級下の新聞部員との接点はなかったが、脇目を降らず勉学にいそしむのををよしとする校風の中にあって、これほどの問題意識を持って取材を進め、紙面づくりをした筆力や構成力(顧問の斉藤六郎さんの指導の賜物)に改めて驚かされる。

福島支局勤務経験のある友人(東京紙の元記者)が双高新聞を読んだ感想を送ってくれた。

〈読めば読むほど、高校生の新聞とは思えません。これ以上の記事を50年前に書いた職業記者がいたとも思えず、職業記者とは何なのかとあらためて疑問を抱いてしまいますし、私は転勤さえなければ福島4年目の後半に原発問題をやるつもりだっただけに、ここまでの記事を私は書けなかっただろうと恥ずかしい思いになっています〉

双高新聞の詳細についてはいずれ稿を改めて紹介したい。

【後記】

請戸地区で採取された津波堆積物剥ぎ取り標本。浪江町に寄贈され、震災遺構・請戸小において公開に向けての作業が進められている。