2025年春 福島訪問レポート(2)

訪問を通して知ったことや考えたこと、感じたことについて報告していただきました。

一回目の福島訪問

古賀乙羽(大学3年)

私は今回初めて参加しました。東日本大震災と福島第一原子力発電所事故から14年。14年前、私は小学1年生でした。あまり当時の状況をはっきりと覚えていないのですが、連日テレビから放送される津波の映像に恐怖心を抱いていました。それ以上に、当時その場にいた方々の恐怖と不安は大きかったと思います。そして福島は、震災だけでなく、原子力発電所の事故にも巻き込まれ、今なお故郷に戻れない方がいる現状。現在、福島はどうなっているのか?メディアは「復興」の様子ばかり私達に伝えてしまっているために、私達は福島の本当の現状を知らない。そのままでは被害に遭われた方々が報われないのではないだろうか。このような思いから、今回、私は福島訪問に参加しました。「百聞は一見にしかず」という言葉があるように、実際に訪れることが大切だと思います。今回の訪問では、様々な方からお話をお伺いできたので、その証言を中心にお伝え致します。

飯舘村在住・市民放射線測量家

伊藤延由さんの証言

伊藤さんは、被災する1年前に農業を始めました。しかし原発事故により、福島市内への避難を余儀なくされました。避難生活はとても苦しく、他人の生活音が気になったと語っていました。2011年3月15日午後、海から陸へ風が吹き、放射線物質を含んだ雲が飯舘村に到達し、雨から雪になって村に降りました。伊藤さんはこのことを偶然の自然現象と仰いました。この日の村のモニタリングポストは44.7マイクロシーベルト/時で通常より高い数値でした。

飯舘村は75%が山林で、非常に自然豊かな場所です。マツタケやクルミ、ワラビなどが採れ、食費の40%は自然の恵みから得てたそうです。事故後、多くの山菜に放射線が降り注ぎましたが、見た目も匂いも普通のものと違いが無い為、ぱっと見では区別出来ません。食べたとしても、すぐに健康に被害をもたらすのではな効果が出るまで30年ほどかかると言われています。「今が良ければ良いと思ってるのか?」と伊藤さんは疑問を口にしました。国は被爆リスクを語らない。妊婦や子どもはなぜ避難しなさいと言うのか?村内産の薪をなぜ燃やさないでと言うのか?政府がリスクを伝えないが為に、村の人々の不安と疑問が募るばかりです。私達は生きている限り放射線を浴び、被爆しています。例えばレントゲンなどの放射線治療や飛行機に乗ることで放射線を浴びます。それらは「生活するため」に致し方ないことですが、原発による被爆はそれらとは違います。むしろ私達の生活を破壊しています。例えば、落ち葉や葉っぱにセシウムは留まります。これらは自然の循環サイクルによって永遠に自然界に残り続けてしまいます。このような話を伺った

時、伊藤さんが仰っていた「完全に復興するのは300年後」との言葉の意味に気付きました。私達が生きている間に元の生活に戻ることは困難である。原発がもたらした被害は、私が想像していたよりもさら深刻なものでした。

(写真1) 伊藤さんのお話を聞く大学生

大熊未来塾代表 木村紀夫さんの証言

木村さんは東日本大震災の津波により、家族が犠牲になりました。震災発生後、自宅に津波が押し寄せ、は跡形も無く流されていたと語られました。当時小学1年生の次女の汐凪(ゆうな)さんの遺体の8割は、未だに見つかっていないとのことです。捜索が難航した原因は原発事故による影響が大きいと語られました。放射線の影響で立ち入ることのできない場所が多く、満足に捜索出来ない状況でした。当時、東京電力から掛けられた言葉は「命は電気から作られている。」すなわち、多少の犠牲は仕方ないというニュアンスでした。その言葉を受け、木村さんは4年ほど電気を使わない生活を送っていたそうです。

現在、木村さんは「誰も犠牲にしない防災・社会」を目指して語り部として活動されています。木村さんから、5つの教訓を教わりました。1つ目は「つなみてんでんこ」です。「てんでんこ」は「それぞれで」いう意味です。津波が発生した際、たとえ家族でも助けに行かないことが大切です。日頃からハザードマップで、それぞれが落ち合う場所を決め、その場からは決して移動しないよう心がけます。2つ目は「声かけ」です。「引き渡さない」という選択を震災地では当たり前にしています。出来るだけ安全な場所に留まるようにします。3つ目は「歴史から学ぶ」ことです。多くの人が福島には津波が来ないと思い込んでいました。ですが、過去には福島に津波が来ると予言されていたそうです。木村さんは、歴史は1000年先まで遡る必要があると語られました。4つ目は「違う!」と言える勇気です。日本の縦社会の弊害であり、マニュアル通りが正しいと教わりますが、自分で正しい判断を主張していくことが大切です。5つ目は意識を高めることこそ重要」です。木村さんは、防潮堤は命を救えないと主張しました。実際に津波が来るまで時間があったそうです。その間に私達は高台に避難できます。防潮堤を復興と称して次々に作られましたが、逆にそれがある為に捜索できない状況だったそうです。これらの教訓をしっかり胸に留めておきたいです。

震災後、図書館や保育園は復興で全て取り壊され、新しい街づくりが行われています。思い出の詰まった場所を壊して、全く違う場所にすることが復興なのか?自然を破壊するということは、命より経済が大切なのか?結局、このような行動は未来の人間に負の遺産を残している、と木村さんは仰いました。

大熊町役場の近くにある「希望の灯り」は街灯と同じです。夜にしか明かりが付きません。二酸化炭素の排出を抑える為だそうですが、少しモヤモヤした気持ちになりました。

(写真2)希望の灯り

原発震災を語り継ぐ会主宰 高村美春さんの証言

震災当時、南相馬市の老人ホームに勤務されていた高村さんは、震災後、家族と避難するか職場に戻るか、葛藤していました。1度の地震は190回起こり、靴も履けないくらいの揺れが起きていたそうです。当時、海は真っ黒だったと聞き、驚きました。家族と避難すると決めたとき、老人ホームの入所者の方の顔が忘れられないと涙ながらに語られました。避難所には毛布にくるまれた遺体があったそうです。水も電波も無く、さらには家庭内DVの問題など、当時の被災者の方々の心境は考えられないほど辛いものだったと思います。

高村さんは震災後、ベラルーシを訪れました。放射線の影響を確かめるために訪れたそうです。現地で日本の被災地との違いを目の当たりにしました。ベラルーシに比べ福島の医療は進歩していないということ。そして、南相馬市の住民は事故後の放射線量を政府から知らされていませんでした。政府は隠していたのです。日本の政府に憤りを感じずにはいられません。高村さんは政府の原発に対する対応に強く不満を訴えました。

かつては原発は生活を豊かにする必需品として政府から印象操作されていました。事故が起こった今、原発の存在意義が問われます。「原発事故は防げた。」事故前から原発の危険性を訴えていた人も多くいます。政府はこのような声に耳を傾けていたのでしょうか?天災でなく人災だと語る被害者の方々の言葉に共感せざるを得ませんでした。

(写真3,4) 双葉町・国道6号線にかつて設置していた看板は、

現在「東日本大震災・原子力災害伝承館」に展示している。

福島訪問を通して

最も衝撃的だったのは、今回訪れたほとんどの地域で人が全くいなかったことです。辺りは帰還困難区域や立ち入り禁止の看板が多く、未だ手つかず震災当時のままの建物を目にして、「現実」を痛感し、言葉を失いました。

14年前、震災と原発は多くの人の笑顔と活気を奪いました。10年以上経過しても復興は決して終わっていません。おそらく、今回訪問しなければ福島の本当の姿に気付かなかったと思います。メディアの明るい部分だけを信用していたかもしれません。復興と称した政策はたくさんありますが、果たしてそれは地元の方や被災者の方の思いを汲み取っているのか?形だけの復興になっていないだろうか?改めて復興の定義を考えるきっかけになりました。次回訪れる際は、もっと原発について詳しくならなければいけないと強く思いました。原発問題は決して他人事ではありません。私の住む福岡にも原発があります。悲劇を繰り返さないために、一人一人がこの問題について考える必要があります。

写真から福島の今を知る(5)

まだまだ知らない福島を知る!!

せりたひろし

福島第二原発近くにある富岡漁港から早朝の太平洋を望む

通算7度目となった福島訪問 (2025.3.9〜3.14)でみたこと、かんじたことを、写真と文章でお伝えします。

今回の訪問で撮影した写真は、こちらからご覧いただけます。

▲ 最新科学技術の限界を知る 【富岡町】

東京電力廃炉資料館内で、総量880トンにのぼる「核燃料デブリ取り出し」の現状について、館内の職員さんより説明を聞いた。現在取り出した量は数グラムで、今後の具体的な見通しは、これからのようだ。この見学で、私たちが持つ科学技術の限界をみた気がした。

▲ ドローン撮影は欠かせないアイテムに 【双葉町】

写真家・中筋純さんのアテンドの日では、ドローン撮影を積極的に取り入れてもらっている。空撮を安価で割と簡単に利用できるドローンの威力は抜群で、今後の訪問でも期待大です。今回は双葉町村上海岸付近から、福島第一原発方向への上空映像を堪能した。

▲ 献花場を見学 【双葉町】

双葉町産業交流センター1階に設置された献花場を、外からだったが初めて見学した。献花場の入口は、3.11当日多くの一般客やマスコミが訪れていた「東日本大震災・原子力災害伝承館」の反対側となっていたためか、そもそも関係者のみの献花場だったのか、ひっそりとした雰囲気が印象的だった。

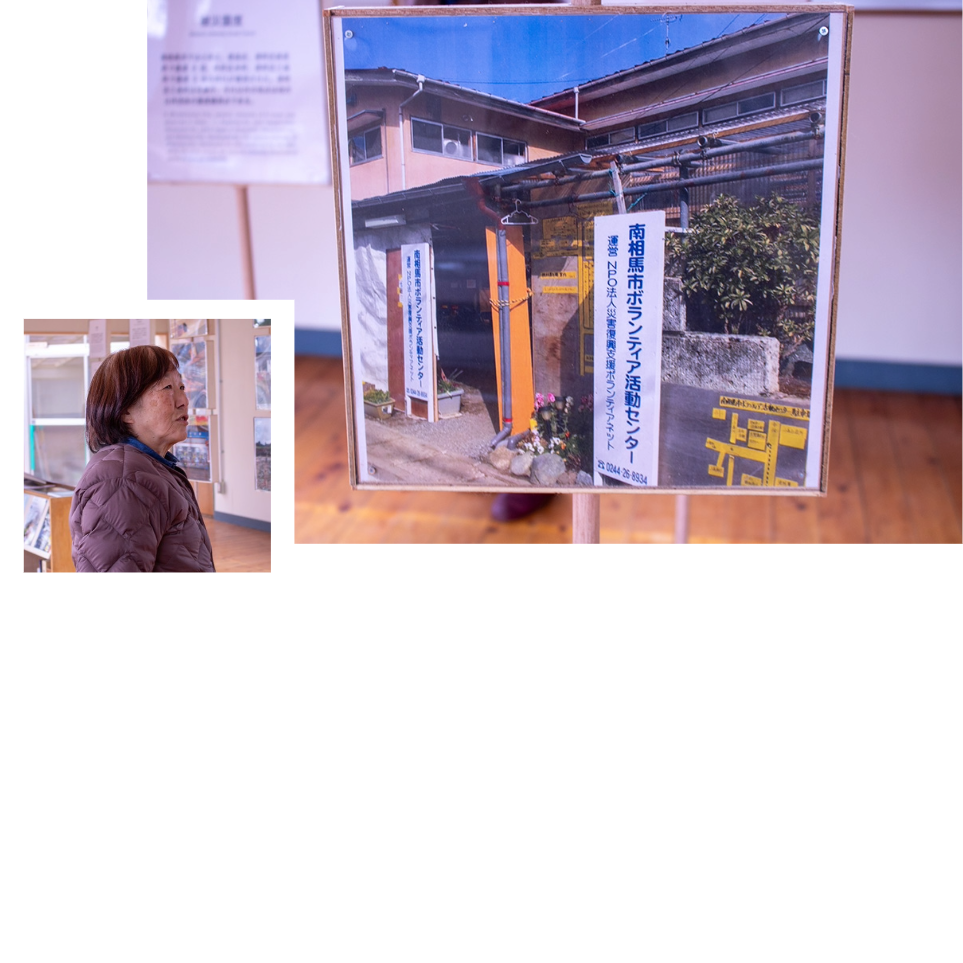

▲ 元幼稚園を写真館として開館 【南相馬市】

南相馬市にある双葉屋旅館の女将・小林さんに、旅館近くの震災写真展示スペースを初めて案内してもらった。南相馬市周辺の発災当時の写真が数多く展示されており、小林さん自身が幼少期に通園していたという旧幼稚園での展示は、この地域で何が起きたのかを伝える場所として期待されるだろう。

同行してみて

今回の訪問で特に感じたことは、知ることが少しづつですが深まっていっていることです。本文でも触れましたが、毎回お世話になっている女将さんから、予定になかった写真展示スペースを案内してもらったり、アテンドをお願いしている方から別のアテンドの方をご紹介いただいたり、嬉しい誤算から深まりを感じています。

またこの大学生訪問は、決して大きな事業ではありませんが、訪問の回数が増えるたびに地元の皆さんとの関係性の矢印がいろんな方向へ向けてもらっていることを実感しています。そして訪問の楽しみのひとつでもあります。ありがたいことです。次回は、どんな出会いがあるのか、今から楽しみです!

【参考サイト】東京新聞社

同行者プロフィール

せりたひろし 広告デザイナー

NPOやNGO、社会福祉協議会など非営利組織の広報ツール製作を多く手掛ける。

現在、京都芸術大学通信教育部デザイン科イラストレーションコース在学中。「今回の訪問で、体重が2キロ増加。福島の食材は、どれも美味しいので、毎回ヤバいですねー」

1枚のスライドが語る原発事故の実像 No.2

樹齢100年の杉材も商品価値を失う原発事故

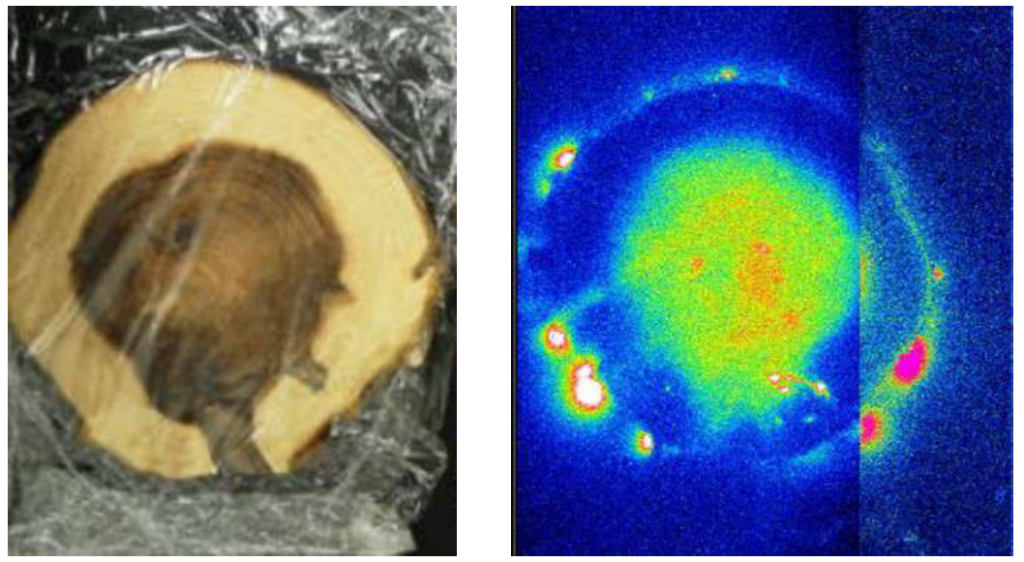

左:写真A 右:写真B

(分析・提供:広島大学・量子エネルギー工学研究室 教授 遠藤 暁氏)

写真Aは2016年1月、飯舘村飯樋地区のF氏宅のイグネ(屋敷林)を伐採した杉の木の高さ10mの切断面をフイルムに置き感光させるイメージングプレートの手法で作ったのが写真Bです。白>ピンク>オレンジ>キミドリの順で放射線量が濃いことを表しており、芯部にセシウムが集まっているのがわかります。芯部にセシウムが集まるのはこれまでの調査では杉材だけのようです。

樹皮の汚染はこれまでも確認できていました、2011年3月15日に付着したものが6年を経ても落ちずに汚染が続くことを示しています。

芯部の放射能濃度は先端部(高さ13m)が、780Bq/kg、根元は355Bq/kg、樹皮は先端部が2,028Bq/kg、根元は2,831Bq/kgで、樹皮は雨樋効果で雨の都度流れ落ちた結果では?

飯舘村村民見習い 伊藤延由

福島へ行ってきます!

2025年9月7日(日)~11日(木)まで秋の福島訪問を行います。

今回も福島在住の方々に浪江町や双葉町、飯舘村などを案内していただく予定になっています。

詳細は通信141号にて報告を予定しておりますので、お楽しみに!

InstagramやXでも訪問の様子を紹介しますので、ぜひご覧ください!

また、現在これまでの福島訪問で撮影した写真をまとめたフォトブックも作成中です。

通信141号に同封できる見込みですので、ぜひこちらもご覧ください。

*2部以上ご希望の方には販売(300円/1部)もおこないますので、事務所までお気軽にお問い合わせください。

福島訪問を振り返る(4)

2021年に開始した福島訪問も10回目となり、延べ25名(実数13名)の大学生が訪問に参加しました。

これまでの訪問で特に印象に残っている写真とその理由を参加者に伺いました。

ガイガーカウンター 1.6μSv/h

(2022年9月3日国道6号線 大熊町付近 車内)

測定器が警告音を鳴らし続けていました

東日本大震災・原子力災害伝承館

(2022年9月3日双葉町)

まずは関心を持って「知ること」が大切です

お知らせ

リサイクル募金きしゃぽんのお礼とご案内

読み終えた本やCDなどで募金ができる「リサイクル募金きしゃぽん」を通じて、たくさんのご寄付をお寄せいただいております。誠にありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします!

\\ あなたのご自宅や職場に眠るお宝がチェルノブイリ支援につながります //

その他、懐かしのおもちゃ、ブリキ玩具(昭和40年代以前のもの)、フィギュア、プラモデル、鉄道模型、洋酒、テレホンカード、商品券、切手、ハガキ、年賀状、カメラレンズ、模型、絵画、万年筆など…

詳細やお申し込みの方法は【こちら】をご覧ください。