特別寄稿:東電の原発がなぜ福島につくられたか?

元新聞記者 小林茂

◇ かき消された不安や懸念の声 ◇

東京電力(以下「東電」と略記)の福島原子力発電所(現・福島第一原子力発電所)をめぐり組織だった抵抗や反対運動は起こらなかったとされています。しかし、候補地となった大熊町夫沢地区、双葉町細谷地区の地権者や住民、漁業者の間で原子力発電所(以下「原発」と略記)の事故や放射能による健康影響、海洋汚染などへの不安や懸念がなかったわけではありません。戦争が起きたら攻撃目標になるのではないか?という声も記録されています。

(出典:大熊町史通史「夫沢地区の変容」)

そうした声は、福島県庁とその意を受けた町当局による個別説得の前に多数派になることはありませんでした。福島県浜通りの人たちがもろ手を上げて望んだわけではなかった原発が、どのような背景・力関係によって持ち込まれたのでしょうか?(文中、敬称略)

◇ 福島県が電力業界に誘致セールス ◇

福島県議会における(おそらく初の)原発誘致論議が行われたのは1958(昭和33)年2月定例会でした。佐藤善一郎知事はこの頃、県庁担当部署に原発立地可能性調査を指示し、1960(昭和35)年、報告書を東電・東北電力・日本原子力産業会議に持ち込み原発誘致セールスに使っています。

当該調査を担った福島県開発課長・横須賀正雄(当時)による『東電・福島原子力発電所の用地交渉報告』(日本ダム協会1968年刊:用地補償実務例1所収)。「原子力発電所建設適地調査」の項には〈双葉郡の海岸線を利用した発電所の建設が可能かを調査した。(中略)大熊町と双葉町にまたがる地点、双葉郡双葉町、浪江町、この3地点を選び、気象条件・気象状況・人口の分布状況・土地の形態・地目等を調査し、一冊の調査書を作成し〉東電など3者に持ち込み検討を願った――とあります。

この場所に白羽の矢を立てた理由について横須賀は〈双葉郡は別表のとおり産業活動がおくれ、人口も少なく(中略)適地がいくつかあることがわかった〉と書き、農業を中心とした第1次産業主体で開発の後れた地域であったと付け加えています。

福島県の動きとは別に、東電も1955(昭和30)年代前半から候補地探しに乗り出し、早い段階で大熊町に着目していました。

『東京電力三十年史』(1983年)の【大熊、双葉地点立地のきっかけ】のところに〈東京湾沿岸、神奈川県、千葉県房総地区を当たったが人口密度・立ち退き家屋数・設計震度などの点から〉用地確保が困難だったので、需要区域外の茨城県・福島県沿岸部まで食指を伸ばし〈東海村や大熊町など数地点を調査し比較検討を加えた〉とあります。

◇ 福島原発の立地が円滑に進んだ理由 ◇

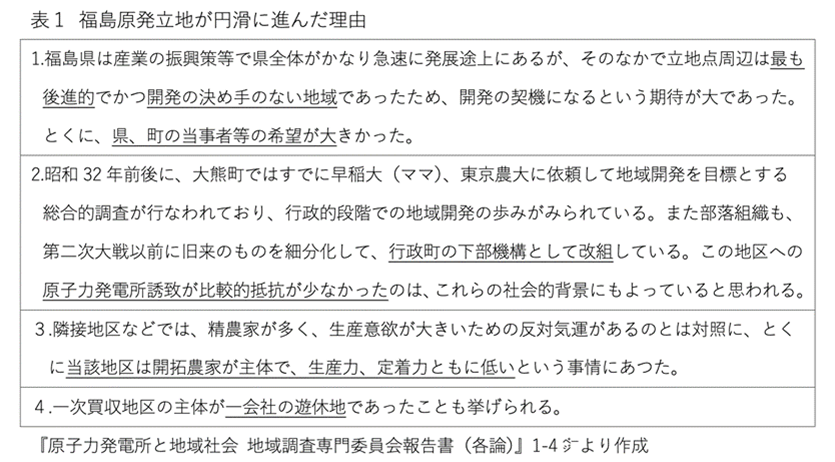

表1は、日本原子力産業会議編『原子力発電所と地域社会:地域調査専門委員会報告書(各論)』(1970年8月)の「第1章 福島発電所設置の経緯」より作成したものです。

立地が円滑に進んだ理由の1番目に〈特に県・町当事者等の希望が大きかった〉とありますが、町当局の(原発誘致)希望というのは、実のところ福島県の振付によるところが大きく、自発的なものではありませんでした。福島県庁が原発による双葉郡の地域開発を企図し、適地を絞り込んだうえ、上意下達の関係を利用し町長や町議会など町の当事者に根回しをして従わせたのです。

双葉町合併30年記念誌『躍進』(1981年)の田中清太郎町長回顧譚「世界一を誇るエネルギー資源 原子力発電所の誘致から現在まで」には福島県庁との力関係が生々しく、次のように書かれています。

昭和三八(筆者注1963)年秋、町長就任間もない私は、志賀秀正大熊町長とともに、県から平(いわき市)に呼び出された。この時、「松本」楼での県企画部長菅野光称(ママ)氏との会見で、初めて原子力発電所の構想が示されたのである。

その以前、三七(筆者注1962)年ごろに、当時の知事佐藤善一郎氏が長者原の敷地を見るために来町されたことがあるが、浪江室原橋でジープに乗り換えるなどの方法で、極めて隠密的に行われたのである。これによって地盤調査や地下水調査が行われていたことは、平での会見で内聞したところであった。

一方、『大熊町史通史』(1985年3月)の第4章電力を執筆した岩本由輝東北学院大名誉教授は、[復興、お仕着せの「絆」]と題した朝日新聞インタビュー(2018年3月14日付け)のなかで、福島県庁と大熊町との関係について合併後の大熊町が若い世代の海外移民に活路を求めざるを得ないほど財政難・就職難に直面し、原発誘致の背景にこのような事情があったと語っています(以下、抜粋引用)。

当時の町幹部への聞き取りや史料から見えてきたのは、東電や国による地元の誘致機運を醸成するやり口でした。町は極度の財政難にあえぎ、失業対策に頭を痛めていた。原発建設の声がかかったときに飛びついた面が、ないわけではないでしょう。

ただ、地元は希望しなければならない状況に追い込まれた結果の誘致であった点に、目配りすべきです。東電と国は、学者や有力者を使って住民を安心させ、開発を通じて村落を取り込んだ。巧みに世論形成を進めたと思います。そもそも、原発の立地場所の選定では、東京から遠いことと、人口過密な地域から離れていることが重視されました。そこにあるのは『東京目線』です。

なお、表1の4番目に出てくる〈一会社〉とは堤康次郎の国土計画興業を指します。同社は、この地にあった陸軍磐城飛行場跡地を戦後取得し、一時製塩業を営んでいましたが採算が合わず休眠状態でした。

ここまでみてきたように、福島原発の誘致の主体は福島県庁であり、とりわけ佐藤善一郎とその跡を継いだ木村守江両知事の存在なくしては実現しなかった県庁直轄大事業でした。福島県職員による土地ブローカーまがいの活動もあったとされます。本来であれば、立地自治体の名前を冠した大熊双葉原発となるはずのものが、福島原発と名付けられた理由は福島県直轄事業であったことと無縁ではないでしょう。

◇ 適地判断を批判した『大熊町史』 ◇

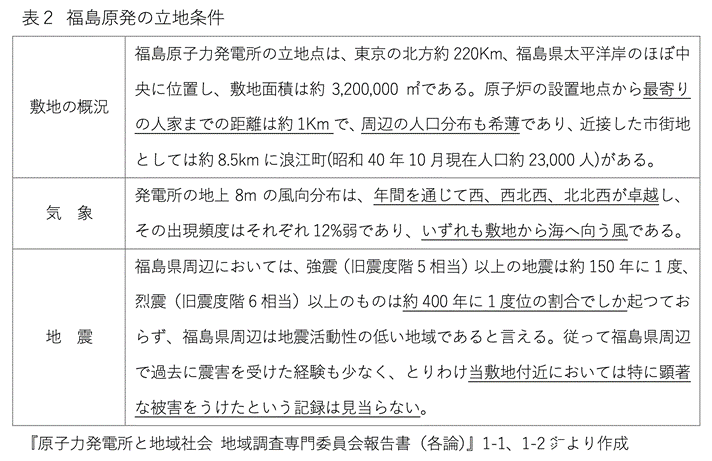

次の表2は報告書各論「第1章 福島発電所設置の経緯」より主な3つを抜き出し作成したものです。

冒頭に記された「敷地の概況」が示す適地認識に対し、『大熊町史通史』(第4章電力)は原発の危険性とともに人口の少ない過疎地を射程にした立地政策の本質に迫る批判を加えています(以下、抜粋引用)。

要するに、過疎地であるということであろうが(中略)東京から遠いこと、人口稠密の地域から離れていることが立地条件として考慮されていることからすれば、いかに技術的に安全性が強調されようとも原子力発電所の性格が如実に示されているといわざるをえないであろう。

しかも、浪江町よりも近いところに当時人口7629人の地元の大熊町、隣接の人口7117人の双葉町、人口1万1948人の富岡町のあることは、この説明からはすっぽり脱落している事実に気づかなければならない。

2万人以上の町なら市街地として扱うが、1万人前後の町は配慮の対象にならないという論法が、要するに原子力発電所の立地が東京からの距離の遠さを力説する形で適地の判断がなされることにつながっているのである。

福島原発に関してはさしたる反対や抵抗の動きはなかった、と書きましたが、6基全ての運転開始が視野に入り、〝東電城下町〟に変貌しつつあった大熊町にあって、これほど直裁かつ本質に迫る東電および立地政策批判の論説が堂々掲載されたことは驚きです。

◇ 「精農家」が阻止した浪江小高原発 ◇

さて、東北一円を供給区域とし地域の産業発展に資するものとして、本来であれば歓迎されるはずだった東北電力浪江小高原発は地権者住民の抵抗に遭い数十回に及ぶ着工先送りを繰り返した末、2013(平成25)年、断念に追い込まれます。

浪江小高原発の場合も福島県庁の根回しを受けた浪江町議会誘致決議(1967年5月)から動きが始まりますが、予定地・棚塩地区の住民は福島原発同様に、木村知事の誘致表明(1968年1月)まで蚊帳の外に置かれました。

異なったのは、棚塩地区の地権者住民が間髪入れず部落集会を開き反対決議をしたことでした。その中心にいたのは、木村知事の岩盤支持層たる保守的指向の農業経営者たちでした。福島県のローカル紙・福島民友は同年3月1日付け特集面で[抵抗にあう新原発/地元農民が反対運動 経営成り立たぬと結束]の見出しを立て、〈棚塩一帯はわれわれ農家が多角経営に活用する最後の土地であり、現在、開田、開畑を進めている。いま、この土地を失うことは死活問題であり、町当局に反省を促すとともにあくまで反対する」とする棚塩反対同盟代表の発言を載せています。

表1その3の〈隣接地区などでは、精農家が多く、生産意欲が大きいための反対気運……〉とある精農家とは棚塩地区の人たちを念頭に置いたものかもしれません。

彼らが身を挺して守った土地にはいま創造的復興を掲げる福島県の政策に沿った太陽光発電パネルが立ち並んでいます。反対闘争を担った人たちの住まいの多くは、大津波によって流失し、さらなる津波襲来の恐れがある災害危険区域のため人が住むことのできない場所になってしまいました。

◇ 原発建設には不向きな場所だった? ◇

福島原発に話題を戻します。表2の「地震」のところは本来なら約400年周期で大地震が起こりうる――と書くべきなのに、〈約400年に一度位の割合でしか起こっておらず〉とことさら安全神話側に傾斜させたレトリック(方便)を用いています。この記述は福島原発1号機の原子炉設置許可申請(1966年)を元に書かれていますが、この申請に際し東電が依拠した1950年代の研究には、〈400年に一度しか起きない〉とはどこにも書いていません。都合のいい部分を切り取り、立地に適していることの補強に用いた意図的誤読が感じられます。

標高30メートル台地を20メートルも掘り下げなくては原発の心臓部を支える安定地盤が確保できなかったことや、昨年東電が強行した汚染水放出の元となっている流入地下水の存在が建設当初から大きな障害になってきた事実などを踏まえると、この場所は東電や福島県が言うような原発建設に適した場所ではなかったのではないか?折しも1月1日に発生した能登半島地震が浮き彫りにした、活断層の只中に建つ北陸電力志賀原発の姿に接し、疑念は一層深まるばかりです。

小林 茂(こばやし しげる)

1951年 福島県双葉町生まれ

1975年 読売新聞入社、地方勤務記者として北海道・東北・北陸等で勤務。定年後のライフワークとして自然災害・減災をテーマに取材継続中